La fiebre por Ozempic no es solo un tema de salud, es una narrativa que redefine los límites de la modernidad, la ciencia y, sobre todo, la urgencia cultural de lograr resultados inmediatos, a pesar de los costos adversos. En un mundo donde cada minuto cuenta y donde la imagen es reina, un medicamento que permite adelgazar casi sin esfuerzo se convierte en el nuevo santo grial. Ozempic ha dejado de ser solo una solución médica para la diabetes; se ha convertido en el símbolo de una sociedad que no tiene tiempo para esperar. La gente quiere perder peso, sí, pero quiere hacerlo ya, sin pasar hambre y sin que un día de gimnasio arruine su apretada agenda, en pocas palabras sin esfuerzo alguno.

Detrás de esta obsesión, hay algo más que kilos de menos. Ozempic, cuyo componente activo, la semaglutida, engaña al cerebro para hacer creer al cuerpo que está lleno, ahora forma parte de un fenómeno mucho más amplio. Nos enfrentamos a una farmacología que ya no se destina únicamente a mejorar la vida de los enfermos, sino que ofrece soluciones a los sanos que buscan mejoras cosméticas. Y en esta mezcla de ciencia y vanidad, emerge un nuevo dilema: ¿es Ozempic una ayuda legítima para el bienestar o el reflejo de una generación que ya no puede enfrentarse a los sacrificios de antaño?

Esta cuestión es urgente. Mientras los hospitales luchan por abastecer a quienes realmente necesitan el medicamento para controlar su diabetes, influencers, ejecutivos y celebridades anuncian en redes sociales los “milagros” de la inyección semanal. Lo que antes podía haberse tratado con dieta y ejercicio ha sido sustituido por una jeringa, a cualquier precio y sin remordimientos. Estamos en un mundo donde la tecnología farmacéutica avanza más rápido que nuestras reflexiones éticas; el futuro llega antes de que podamos digerir sus consecuencias.

¿Y qué pasa cuando el suministro se agota? Los pacientes con diabetes de pronto se encuentran sin su tratamiento, desplazados por una demanda que se debe más a la obsesión por una figura ideal que a la necesidad médica. En este contexto, Ozempic expone no solo las fallas de nuestro sistema de salud, sino también nuestra propia inconsistencia: una sociedad que alaba el progreso tecnológico, pero que no está preparada para administrar las implicaciones sociales y físicas de un medicamento de este tipo.

Y, mientras tanto, la industria farmacéutica se encuentra en un dilema complicado. Por un lado, Ozempic representa ganancias exponenciales; por otro, una crisis de abastecimiento y de efectos adversos, que podría dañar su imagen. Sin embargo, en lugar de detenerse a pensar, el mercado se adapta, y con ello seguimos avanzando en una senda donde los productos médicos son cada vez menos médicos y cada vez más estéticos. Nos dirigimos hacia un modelo donde la biotecnología no solo apunta a curar enfermedades, sino a satisfacer un deseo universal de perfección.

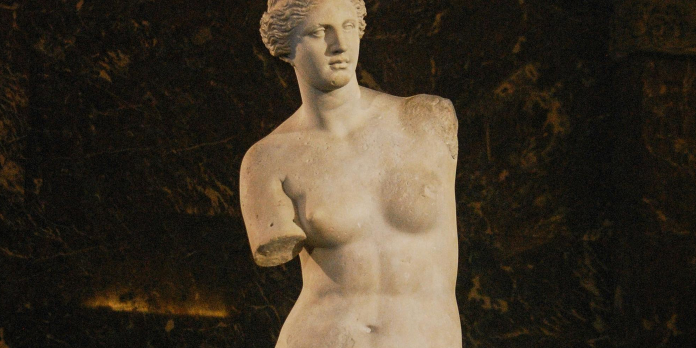

Ozempic se convierte así en el ícono de una era de promesas rápidas y soluciones desechables. Nos pone frente a un espejo que refleja una cultura que celebra los atajos y premia la inmediatez. El “éxito” que ofrece es también una advertencia: en nuestra prisa por mejorar y optimizar, corremos el riesgo de olvidar que hay cosas que no se consiguen con una inyección.